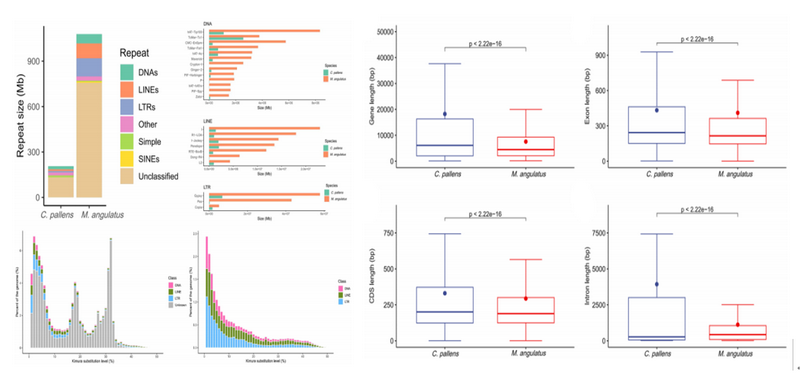

南京所草莓天敌防控研究团队近年来致力于天敌昆虫的生物资源挖掘及分子生物学研究,并于近期取得系列阶段性进展。团队在Nature旗下Scientific Data (JCR1区,IF5 year=8.9)上在线发表题为“Chromosome-level genome of the brown lacewing Micromus angulatus(Stephens, 1836) (Neuroptera: Hemerobiidae) ”的研究成果。该成果通过整合PacBio HiFi和Hi-C技术,首次构建了捕食性天敌角纹脉褐蛉Micromus angulatus(Stephens) 的高质量染色体水平参考基因组。组装获得的基因组大小为1.29 Gb,Scaffold N50达63.78 Mb,核心基因集完整性评估(BUSCO)完整度为97.00%,包含8条拟染色体,显示出较高的基因组连续性。特别值得关注的是,功能注释鉴定出13,250个蛋白质编码基因,解析了占基因组83.65%的重复序列特征,并与脉翅目草蛉科大草蛉Chrysopa pallens (Rambur) 的染色体重复序列进行了详细的跨科对比(图1)。该基因组框架的建立不仅为解析褐蛉捕食适应性的遗传基础提供了关键数据支撑,更为系统开展褐蛉科及脉翅目昆虫遗传多样性研究建立了分子基准,为后续基于基因组学的新型害虫防控策略研发奠定了重要基础。

图1 角纹脉褐蛉染色体重复序列分析及与草蛉科昆虫重复序列对比分析

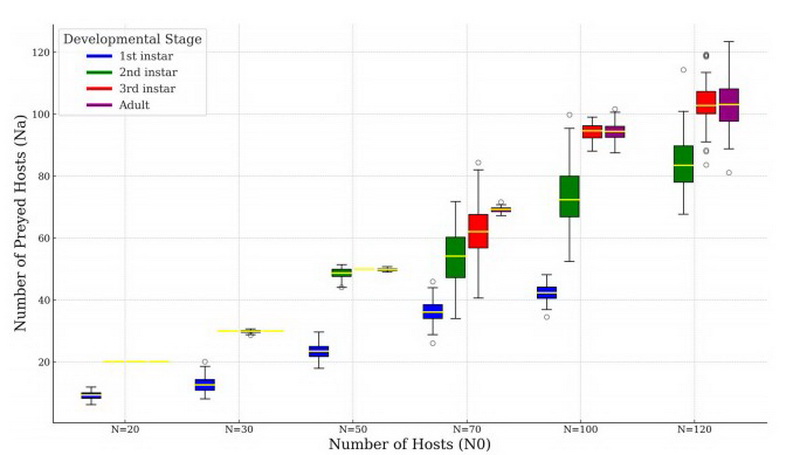

作为全球分布的优势天敌种群,角纹脉褐蛉以其适应性强、繁殖能力强、捕食能力强而在农林害虫害螨的生物防治体系中占据重要生态位(图2)。团队前期发表于Agronomy (JCR1区,IF5 year=3.7)的研究表明:角纹脉褐蛉1~3龄幼虫和成虫对花生蚜Aphis craccivora成虫均展现卓越防控潜力,基于Holling II模型的捕食功能定量分析显示,其1、2、3龄幼虫和成虫对Aphis craccivora成虫的理论日最大捕食量分别为63、196、625和909头,控害效能分别为63、205、599和864(图3),显著优于常规生物防治物种,为构建精准释放技术体系提供了相关科学依据。

图2 角纹脉褐蛉成、幼虫分别捕食花生蚜Aphis craccivora与大豆蚜Aphis glycines

图3 角纹脉褐蛉各虫态对花生蚜Aphis craccivora捕食效率对比

团队赵旸副研究员为第一作者及通讯作者,广东省科学院动物研究所、南京警察学院作为合作单位均参与了相关研究,江苏丘陵地区南京农业科学研究所均为第一完成单位。相关研究得到了国家自然科学基金青年科学基金项目(C类)(32100366)等项目资助。