近日,质量安全所王冉团队在中国工程院院刊《Engineering》(IF5y:11.6)发表题为 “Livestock Probiotics in China: Quality Analysis and Enterococcus-Associated Antibiotic Resistance Dissemination Risks ”研究论文,首次对中国畜禽养殖业广泛使用的益生菌产品进行了系统的安全性风险评估,研究发现,益生菌在促进动物健康方面发挥了重要作用之外,部分产品存在有效成分含量偏低、条件性致病菌污染等问题,同时发现部分肠球菌类产品存在重要耐药基因,有在动物肠道中传播和扩散的风险,因此需要加强对肠球菌类益生菌产品的质量控制。吉星博士为论文第一作者,王冉研究员和何涛研究员为共同通讯作者。江苏省农业科学院为唯一通讯单位。

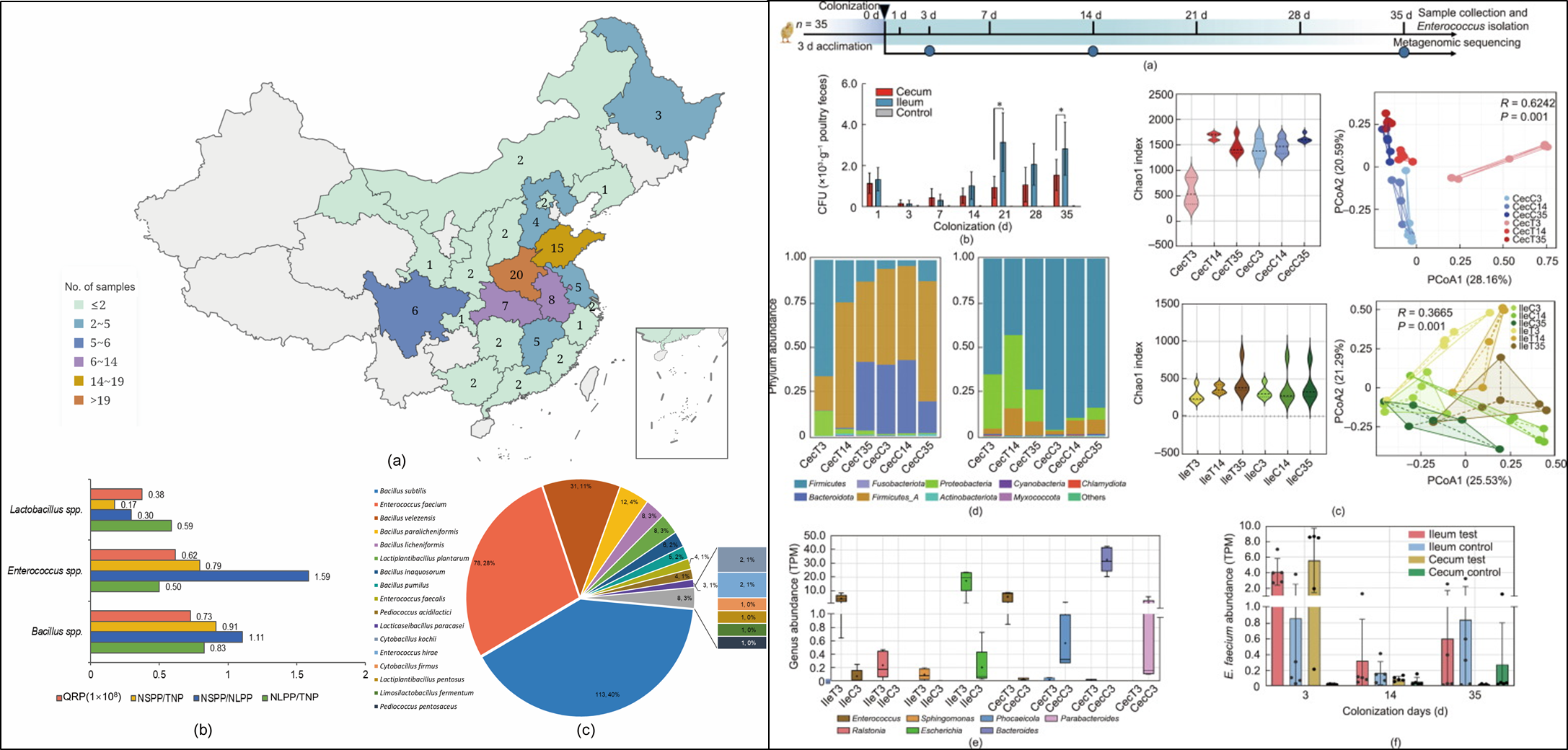

2019年农业农村部颁布“饲料禁抗”政策后,益生菌作为抗生素替代品在畜禽养殖业中广泛应用,其质量安全对于动物健康养殖和公共卫生安全至关重要。团队通过对全国22个省份95份代表性市售动物用益生菌产品的调查发现,乳杆菌(Lactobacillus)有效成分的标签符合率最低,仅为11%。此外,约33.3%的产品受到机会性病原菌(蜡样芽孢杆菌、沙门氏菌、肺炎克雷伯菌等)污染,以上病原菌携带多种毒力基因和抗生素耐药基因。产品中芽孢杆菌(Bacillus)和肠球菌(Enterococcus)表现出多样化的克隆类型和地理分布特征,其中部分肠球菌与人类感染相关肠球菌克隆具有亲缘关系。相对芽孢杆菌和乳酸菌,肠球菌携带更多耐药基因,包括对人医临床重要抗菌药物“恶唑烷酮类”耐药的基因optrA,该基因位于新型可转移耐药质粒上。动物试验表明,使用optrA阳性的肠球菌属益生菌产品可影响鸡肠道微生态平衡,并显著增加肠道“耐药组”和“移动元件”的丰度,optrA基因可借助移动元件在鸡肠道内水平转移至肠道共生菌(如盲肠肠球菌、卷曲乳杆菌等)中,进而对下游食品链和公共卫生安全造成潜在风险。

该研究首次发现“益生菌来源的肠球菌存在耐药性传播的风险”,并为完善动物用益生菌产品监管提供了科学质控建议:1)严格筛查生产用益生菌,筛选过程高度关注益生菌是否携带耐药、毒力基因和可移动元件;2)建立益生菌“基因组”层面的质量标准体系和安全评价体系;3)加快推动动物用益生菌产品安全生产体系建设以提高产品质量,杜绝病原污染。

本研究受到国家重点研发计划项目“畜禽病原菌重要耐药性的产生机制”(2022YFD1800400)和江苏省自然科学基金项目(BK20220746)资助,论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095809925001961。

第一作者:吉星,男,博士,农产品质量安全与营养研究所王冉创新团队的助理研究员,主要从事人兽共患病原菌致病、耐药机制和噬菌体-宿主菌互作研究。目前主持江苏省自然科学青年基金、江苏省农业自主创新等项目。在Engineering, Emerging Microbes & Infections, Journal of Antimicrobial Chemotherapy,Microbiology Spectrum等期刊上发表多篇论文。